夏至,二十四节气之一,太阳运行至黄经90°时为交节点。这一天是一年中正午太阳高度最高的一天,也是白天时长最长、昼夜阴阳最为平衡的一天。

夏至这天虽然白昼最长,太阳角度最高,但并不是一年中天气最热的时候。因为,接近地表的热量,这时还在继续积蓄,并没有达到最多的时候。

俗话说“热在三伏”,真正的暑热天气是以夏至和立秋为基点计算的。大约在七月中旬到八月中旬,我国各地的气温均为最高,有些地区的最高气温可达40度左右。

《礼记》曰:“夏至到,鹿角解,蝉始鸣,半夏生,木槿荣。”

夏至日到来的时候,鹿儿的角就开始自然脱落,蝉儿就开始鸣叫,半夏木槿也都纷纷开花。夏为大,至为极,万物到此时壮大繁茂到极点、阳气也达到极致。

夏至习俗

祭神祀祖

这一天,各地的农民忙着祭天,北求雨,南祈晴。夏至时值麦收,自古以来有在此时庆祝丰收、祭祀祖先之俗,以祈求消灾年丰。

因此,夏至作为节日,纳入了古代祭神礼典,到了清代仍然被视作“国之大典”。夏至前后,有的地方举办隆重的"过夏麦",系古代"夏祭"活动的遗存。

消夏避伏

据宋代《文昌杂录》里记载,宋代的官方要放假3天,让百官回家休息,好好地洗澡、娱乐。

《辽史·礼志》中说:“夏至日谓之‘朝节’,妇女进彩扇,以粉脂囊相赠遗。”夏至日,妇女们即互相赠送折扇、脂粉等什物。"扇",借以生风;"粉脂",以之涂抹,散体热所生浊气,防生痱子。

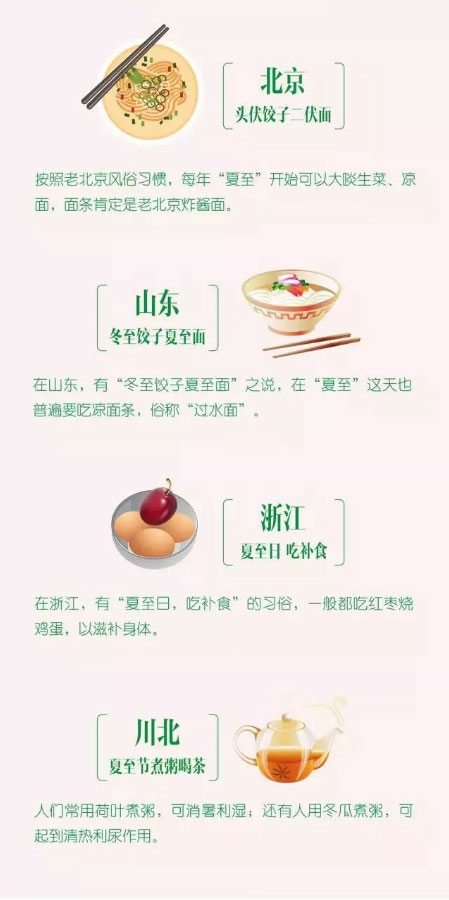

夏至吃面

“吃了夏至面,一天短一线。”民间的百姓们在这一天吃夏至面,有的地方还吃新麦做成饼、馍,谓之尝新。时至今日,各地仍然保留有各种趣味盎然的夏至节日食俗。

夏至养生

从中医理论讲,夏至是阳气最旺的时节,但同时夏至也是所谓“阴阳争死生分”的时节,俗话说“夏至一阴长”,尽管天气炎热,可阴气已开始生长,因此养生必须要顺应夏季阳盛于外的特点,调整养生方式以保护阳气。

夏至三忌

1、忌油腻肥厚

夏至时节气温升高,人的消化功能相对较弱,这时不要吃太油腻或味道太重的食物,味道重、油腻的食物容易化热生风。在夏至后,饮食要以清泄暑热、增进食欲为目的,宜多吃具有祛暑益气、生津止渴的食物,多吃苦味食物,宜清补。

夏至食材中绿叶菜和瓜果类等水分多的蔬菜水果都是不错的选择,如白菜、苦瓜、丝瓜、黄瓜等,都是很好的健胃食物。在中国北方流行一句谚语:“冬至饺子夏至面”,尤其是凉面,既能降火开胃,又不至于因寒凉而损害健康。

2、忌贪生冷

暑热季节人体胃酸分泌减少,消化系统免疫功能有所下降,而此时的气候条件又恰恰适合细菌生长繁殖,因此,夏季消化道疾病高发,贪吃生冷非常不利,多吃容易损伤脾胃。

除了在吃的上要注意不能贪凉,在睡觉、洗澡过程中也不可贪凉。

不要用冷水洗澡,睡觉的地方不宜过凉。夏季出汗多,毛孔张开,冲冷水澡会让毛孔关闭,热量不能散发,且冷水刺激毛细血管迅速收缩,让人头晕目眩。睡觉的地方过凉,也容易引起感冒、面瘫等疾病。

3、忌空腹饮茶

夏季很多人喜欢喝茶,炎炎夏日,喝茶能静心,但夏季不要空腹饮茶。空腹饮茶茶水刺激人肠胃,消耗人的阳气,夏季人的阳气浮于外,空腹饮茶很容易导致腹痛、腹泻等。夏季饮茶,应在饭后,控制在两到三杯为宜。

夏至三宜

1、宜吃苦

“多吃苦”能清热养心,夏季对应五行中的“火”,“火”对应人体中的“心”,《神农本草经》中说“苦入心”。

夏季多吃苦能降心火,在潮湿闷热的地区,吃苦还能帮助祛除体内的湿邪。但是夏季吃苦不能一概而论,脾胃虚寒、久坐办公室的人就不宜吃太多苦。

2、宜晚睡早起

中医讲究“顺四时而适寒暑”,人的作息时间也要顺应自然发展规律。到了夏季昼短夜长,人的作息时间也应做出相应调整。

夏季顺应阳盛阴虚的变化,要晚睡早起。晚睡即在晚上十一点前上床睡觉,早上六点左右起床。夏季午睡时间不宜过长,以半小时到一小时为宜。

3、宜健脾

夏季人们的脾胃最容易受损,因而夏季也是个养脾胃的时节。中医认为“脾为后天之本,属土,内因于长夏”。夏季要注意护脾,多吃些健脾除湿的食物,例如薏仁、荷叶、赤小豆等。

同时夏季气温高,人体汗液分泌旺盛,水分自然会流失比较大,因此必须及时补充水分。但是补充水分光及时还不够,尚需注意“正确”二字。

每个人失水量不同,需要补充的量自然各异。基本的标准是让自己不口渴、眼睑丰润有光泽。如果过量饮水,一来加重肾脏负担,二来饮水过多反而会造成水中毒,损伤健康。